Reading Seminar #14, Summer 2025

石沢武彰『手術はすごい』(講談社ブルーバックス、2025)

![]()

Ⅰ. イントロダクション

- 受講生のあいだでの意見交換、話し合う場合は、できるだけビデオオンにして下さい

1. 本日のスケジュール

前半

- 13:00-13:20 趣旨説明と目標

- 13:20-13:30 自己紹介

- 13:30-14:30(60分) 意見の共有(全体)

休憩(15分)

後半

- 14:45-16:15(90分) 紹介文の作成(グループ)

- 16:15-17:00 まとめ

- 高大接続プログラム「大学での学び」レポート / 感想 / アンケート

- 17:00 終了

2. 自己紹介:苅谷

- 専門:政治思想史

- 18世紀イギリスの議会政治;レトリック受容

- 最近の興味関心

- データの可視化

3. 趣旨説明

高校生向けに書かれた良書があるものの、高校生に読まれていない

大学での学びをイメージしてもらいたい

- ゼミでの輪読

- Cf. 研究者(大学教員)も輪読している

- 1冊の本、論文を全員で読み、内容を共有、評価する

- Cf. ビブリオバトルとの違い「競争ではない」

- Cf. 静かな流行「読書会」

- ゼミでの輪読

正解のない学びを体験して欲しい

- Cf. 現代国語

- 論文として紹介されているものもエッセイに近い

- 大学で求められるレポート、論文の形式を知る

4. 入試問題

- 京都大学新聞「解かずに読む共通テスト書評2025」

共通テスト「国語」や「公共、倫理」で出題される文章題は、世相や世代にあったテーマを扱う文献から引用されることも多く、じっくり読むと意外に面白い。とはいえ問題を解く立場だと、問題文をのんびり読んでる場合ではないし、内容にちょっと興味を持ったとしても、試験後の忙しさにかまけて忘れてしまう受験生が少なくないのではないだろうか。

京大新聞では例年、その年の共テ問題文の出典から数冊をピックアップし、その書評を掲載している。本面をきっかけに出題文を思い出し、受験後にでも読んでみようか、と思ってもらえれば幸いだ。(編集部)

- 国語:高岡文章(観光社会学者)「観光は「見る」ことである/ない:観光のまなざし」をめぐって」(『〈みる/みられる〉のメディア論』所収)

- 国語:蜂飼耳「繭の遊戯」(『極上掌篇小説』所収)

- 公共、倫理:ミシェル・アンリ(哲学者)『見えないものを見るカンディンスキー論』

- Cf. 東進ハイスクール解答・解説

- Cf. 京都大学新聞「解かずに読む共通テスト書評2024」

5. 学問

大隅良典「細胞の謎を解く:科学「役立つ」だけで測れず」 (『読売新聞』2019年7月23日)

でもこれまでわからなかったことを知る喜び、知的好奇心こそが科学の原動力で す。……役に立つという言葉が独り歩きして、役に立つとは何かを考えず、2、3年で何か応用できて製品になる、というイメージが若者の間にも広がっているように思えます。

注目が集まる領域だけでなく、誰もがまだほとんど関心を示さないことに挑戦するのも、科学の進歩のためには必要です。それには色々なことに挑戦できるような広い裾野が何よりも大切なのです。

情報×方法×問題意識あるいは知的好奇心

- 情報や方法は勉強である程度どうにかできるが・・・

6. 目標:紹介文の作成

紹介文(合作)の作成

- 受講生全員の意見をできるだけ反映しよう

- 共通点の発見

- 納得できる意見の発見

- 高校生(または同世代)に向けたものにしよう

- 紹介文は大学のウェブサイト(セミナー案内など)で紹介いたします

7. 紹介文:山口慎太郎『「家族の幸せ」の経済学』

あなたは帝王切開なんてだめ、赤ちゃんには母乳が一番、子どもが三才になるまではお母さんが尽きっきりで子育てをしないとダメ、などといった偏見やうわさ話を耳にしたことがあるだろうか。

本書は、こういった事柄をデータや研究を通して、科学的に説明している。また、筆者は人間の行動を理解し、幸せにつなげるための枠組みである経済学を通して、事案について考え、家族の幸せというものの真実をとらえようとしている。本書は、家族の成立から子育てまで各分野について章立てされ、データや科学的根拠を基に「幸せとは何か」を問うている。

客観的な視点から著されているため、現時点で自分の家庭を持っていない高校生が、本書を読み進めながら、理想の家庭像を考えられるところが良い。また、子育ての経験がない高校生であってもデータから納得できる点が多い点も、本書のよい点である。もちろん、結婚していて子供がいない夫婦や結婚する予定のある人たちにとっても、本書は良書である。というのは、子育ての方針や家族のあり方を、決めておくことで子供が産まれた後などで意見の違いから二人の関係が悪くなるのが減ると思われるからだ。

物事と向き合う時は「事実」と「神話」を見分けることが大事だということを、本書は伝えている。データ分析などの結果には大きな説得力があるのだ。データ分析にはこのような利点があるが、近年、日本の研究のデータ不足と質の低下のため、適切な統計調査が難しくなっていると著者は言う。「調査を依頼されるようなことがあれば、ぜひ、協力して欲しい」という著者のメッセージに応えていきたい(852文字)。

- この他の紹介文はこちら

Ⅱ. 自己紹介

自己紹介

- 名前、出身地、学年

- 本セミナーに参加した理由

- 好きな本、お勧めの本

- なければ、好きな科目など、好きなことなら何でも

Ⅲ. 意見の共有

1. 今回のテーマ:石沢武彰『手術はすごい』

医師の思考力と技能、器具の進化、そして患者の生命力――。 手術には3つの要素が組み合わさっていた!! 消化器外科医が考える「最高のオペ」とは?

手術を受ける人も、外科医を目指す人も、まずはこの1冊から!

- 時間を戻す」魔法の薬と「臓器トレーニング」

- メスは最初の一刀だけ? 現代の手術器具はハイテクの塊

- 「光」やAIを使って標的の腫瘍を正確に知る技術

- 達人の糸さばき――古くて新しい針糸の世界

- 神様が定めた「身体の糊付け」を剥がすワザ

- 良い外科医ほど、絵画も上手いのはなぜ?(出版社の案内)

1) 著者(石沢武彰)紹介

いしざわ・たけあき 大阪公立大学 大学院医学研究科 肝胆膵外科学教授。 1973年東京都生まれ。千葉大学医学部卒業後、肝臓手術の権威である幕内雅敏教授の手術を学ぶべく東京大学医学部肝胆膵外科に入局(同大学院修了、医学博士)。パリで腹腔鏡手術の奇才ブリス・ガイエ教授に師事。がん研究会有明病院などを経て、2022年4月より現職。開腹手術からロボット手術まで「ライセンスだらけ」の外科医として日常診療にあたる一方、「蛍光ガイド手術」の開発と普及をライフワークとする。編著書に、『手術を受ける前に読む本 これだけは知っておきたい基礎知識』(講談社ブルーバックス・佐久間哲志名義)、『完全図解 病院のしくみ』(講談社健康ライブラリー・編著)、『Gayet腹腔鏡下肝胆膵手術 ムービーでみる局所解剖』(南江堂・共著)、『がん研 肝胆膵外科ビデオワークショップ ことばと動画で魅せる外科の基本・こだわりの手技』(メジカルビュー社・編著)、『術中蛍光イメージング実践ガイド ラボからオペ室まで』(メジカルビュー社・日本蛍光ガイド手術研究会監修)など。

2) 著者の恩師(幕内雅敏)紹介

今後期待される治療とはどのようなものか、肝臓外科治療のさらなる発展には何が必要か、こういった質問を受ける機会は非常に多いものですが、私は決まって次のように答えています。

「そんなものがわかっていたら、今すぐ俺がやるよ!」

私にとって、「これから」とは、期待をして到来を待つものではなく、自ら作るものです。自分の頭で考え、自分の手でやり遂げる、それが私のスタンスであり、事実そのようにして今日まで肝臓外科の道を作ってきました。治療向上のために今何ができるのか、常に頭を動かし続け、今後も自身の手で肝疾患の治療を少しでも進歩させ続けるために努力していきます。

3) ブルーバックスチャンネル

- 外科医って どんな人?via YouTube

2. 意見の共有

- 別紙「事前課題一覧リスト」に沿って進めます

- 著者がもっとも主張したい事柄

- あなたが重要だと考えた箇所

- 著者の主張のうち、理解できなかった点、納得できない点、よくわからなかった点

- この本の感想

3. フリーディスカッション

- グループワーク

- 受講生主導で思ったことを自由に話しあってみましょう

- 事前課題一覧リストを参考にしてもいいし、しなくてもかまいません

Ⅳ. 紹介文の作成

1. 紹介文の内容

- 字数:400-800

- 書いて欲しいこと

- どんな人に読んで欲しいか(向いているか)

- 著者の主たる意図

- 読みどころはどこか

- 内容の要約

- +α(メッセージなど)

- 順序はこの通りでなくてかまいません

- この通りでない方がよいでしょう

2. 紹介文のポイント

⑴ 主語

- 著者(石沢武彰先生)の主張と、解釈者(セミナー参加者)の主張を書き分ける

- 主語を明示的に書く

- 著者:著者は、石沢(敬称不要)は、本書は

- 解釈者:文脈上、自明の場合は、私たち、私たち高校生は、主語は明示しなくてもよい

- 読み手が迷う可能性があれば、明示しましょう

例:行政学者の水口は、「何でも説明できるものは何も説明していないのと同じことである」と述べ、森の定義の曖昧さを批判する。

⑵ 引用

- 直接引用

- 特に重要なところを抜き出す

- 「」(一重括弧で囲む・アカデミックな決まり。論文、レポートではページ数の記載が必要だが、今回は不要)

- 間接引用

- ポイントを自分の言葉で言い直すこと(同上)

⑶ 読みどころ(解釈)の提示

- 著者の考えではなく、セミナー参加者の考え、意見を示す

⑷ 紹介文(レポート)に相応しい動詞、形容詞の選択

- × 思う(特に思うの多用は厳禁)/ すごい

- ○ だろう / 優れた

グループワーク

- 紹介文

- 何を書くか

- 役割分担

- 提出先:

- 手書き➡ 担当教員に渡す

- 文字入力➡ ZOOM「チャット」

Ⅴ. まとめ

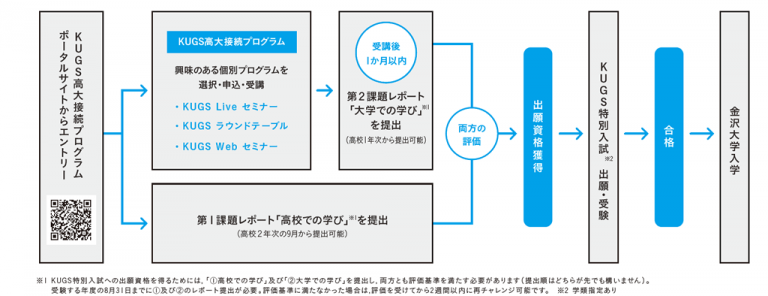

1. 高大接続プログラム「大学での学び」レポート

- このプログラムは金沢大学KUGS高大接続プログラム(大学での学び)の対象です

- KUGS高大接続プログラム(の修了)

- ➡ 「KUGS特別入試」の出願資格要件

- 締め切り:開催日(本日)から1か月以内

- 特別入試に興味がある方は公式サイトをご覧下さい

レポート評価の返却に最大で約1ヶ月半かかります。レポート提出期限は1か月以内ですが、早く提出した方が早く返却されます

課題内容

- 題名:「あなたが受講した個別プログラム名」

- 本文:

- 「受講した個別プログラムの要約」

- 「受講して気づいた課題(問題)」

- 「その課題(問題)を解決するために必要と思われる方策」について,あなた自身の考えを根拠に基づき具体的に記してください。

注意事項

- 要約はこのセミナーに参加していない者が読んでもわかるように書こう

- 感想文にならないように注意しましょう

- 受講して気付いた課題を明確に書けるかどうかが鍵です

- 課題は内容にかかわる社会的な事柄(自分の事柄ではない)にしましょう

高大接続プログラム フローチャート

3. セミナー後アンケート

- 提出先:Google Forms

- 締め切り:明日(6月15日(日)23時59分)